(ゆるっとまじめに考えてみよう)

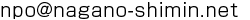

山の木々の新芽の濃い緑色がまぶしい、五月晴れの2024年5月18日(土)。

長野市内の(株)アドイシグロさんを会場にイベントが開催されました。

里山の木を使ったものづくりワークショップとして、直径15㎝ほどの丸太からスプーンを削り出す「グリーンウッドワーク(倉島寛さん」や、はがきサイズの額縁仕立てのキャンバスに小枝で絵を描く「小枝で模様を描こう(ポヨコさん)」、お菓子のうまい棒が見事なアートに変身する「駄木校体験(荒山林業さん)」。そして、木材を軽トラックで各地へ赴き販売する「移動販売車“木材”販売((株)山川草木さん)」が出店。

午後には、里山地域に居住、または活動拠点とされている4名の方によるお話会に、林業関係者、大工、家具屋、一般市民など20名ほどが耳を傾けました。

サル、シカ、イノシシ等による農業被害、シカ、クマ等による林業被害が問題されている中、一般的には、人が関与・管理する「里山」が、人と動物との距離を保ち、緩衝帯の機能をはたしてきたものの、「里山」への関与・利用形態が変わったことが原因であるといわれているが、果たしてそんな他人事のような表現で住む話だろうか?

「自分事」としてとらえるきっかけとしてもらいたいお話会でした。

ファシリテーターは、15年前に上田市に移住された材木ライターの赤堀楠男さん。

登壇されたかたのお話しをご紹介します。

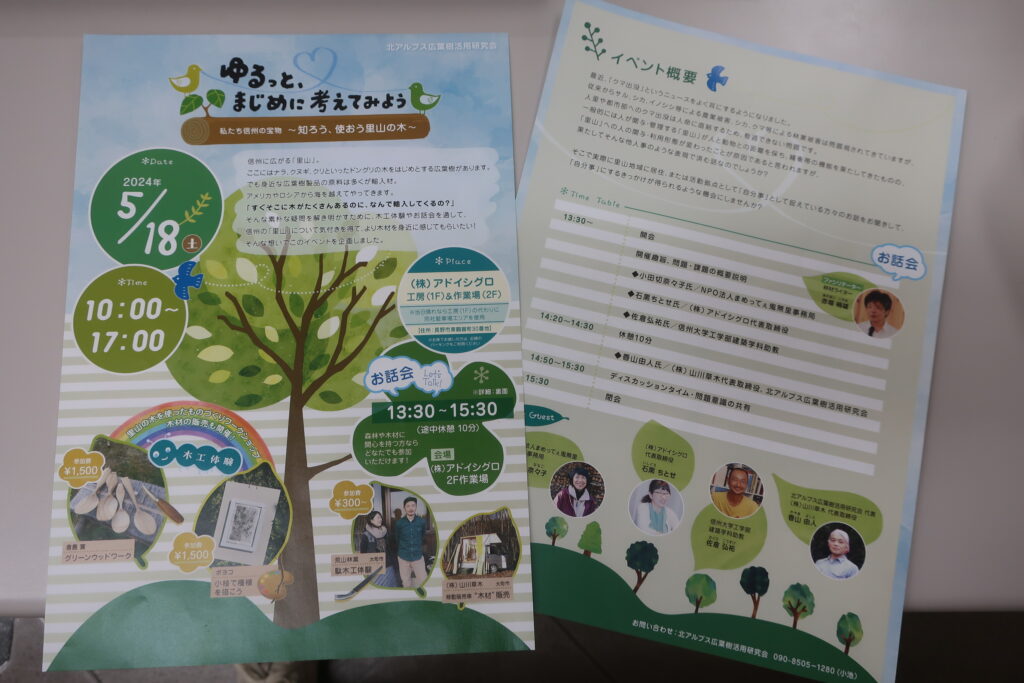

【NPO法人まめってぇ鬼無里】事務局:小田切奈々子さん

長野市運営の鬼無里の湯を、交渉に4年をかけて薪ボイラーに変更してもらった。コロナ禍で鬼無里の湯が休業した際は、戸隠キャンプ場へ薪を供給。また、林業体験講習会「もりがーる」から発展し、現在はチェーンソーを使える人を増やす取組「鬼無里の森を守り隊」に発展。森の現場に深くかかわる中、現在の課題は、切り倒した木が、急こう配の山や林道がないため、容易に運びだせないことだそう。

【(株)アドイシグロ】代表取締役:石黒ちとせさん

自社敷地内にあるビンテージマンションの光ハイツのリノベーションを手掛けた。その1室と、他場所に新拠点「ツルーガ」を作った際、市内の現代美術家の小池雅久さんにデザインや施工も依頼。素材は自然のままの使用に驚いた。また、長野のまちなかにみどりを増やしたく、小池さんも含む仲間と「まちなかみどりラボ」を発足。きっかけは、「ツルーガ」依頼時に、材料の伝来などの説明してくれたからと語る。

【信州大学工学部建築学科】助教授:佐倉弘祐さん

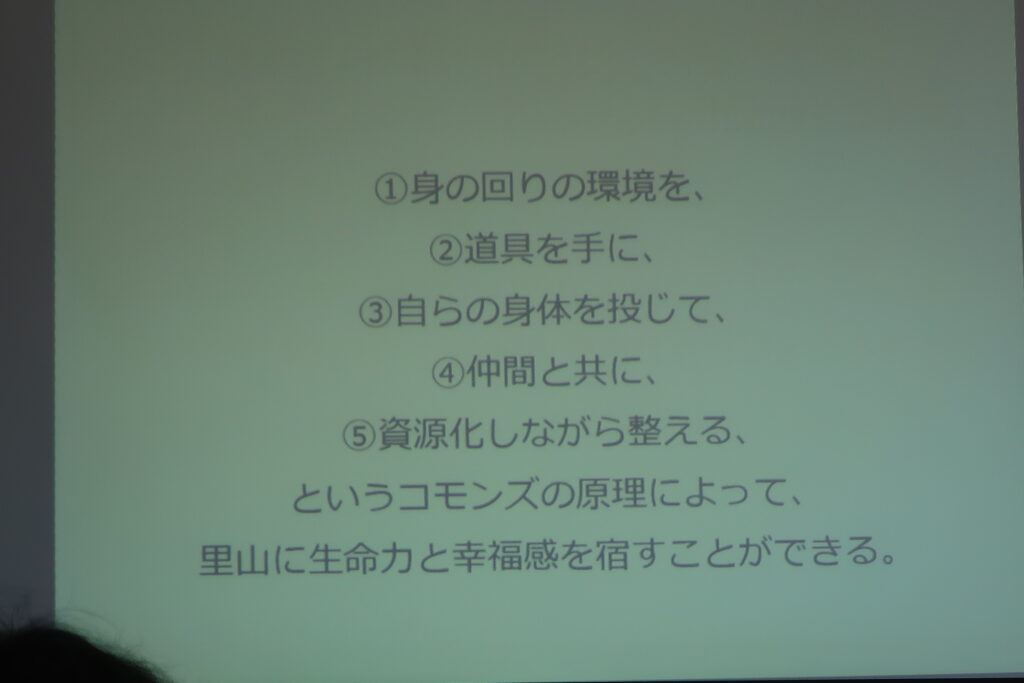

学生と一緒に長野市信州新町の信級地区へ、古民家改修や住民の聞き取り調査などを実施している。その中、建築家や都市計画家は、里山を美化したり、理想郷と表現するが、実際には、「計画、デザインできないものへの順応」の結果であり、すなわち「ままならないい自然との共生」と語る。また、ミクロに自分たちができることをやっていき、里山を変えていく。こういうこと(このイベントの意)を開きながら仲間を作っていっくことが大切とも。

そして最後に、主催の北アルプス広葉樹研究会代表でもある

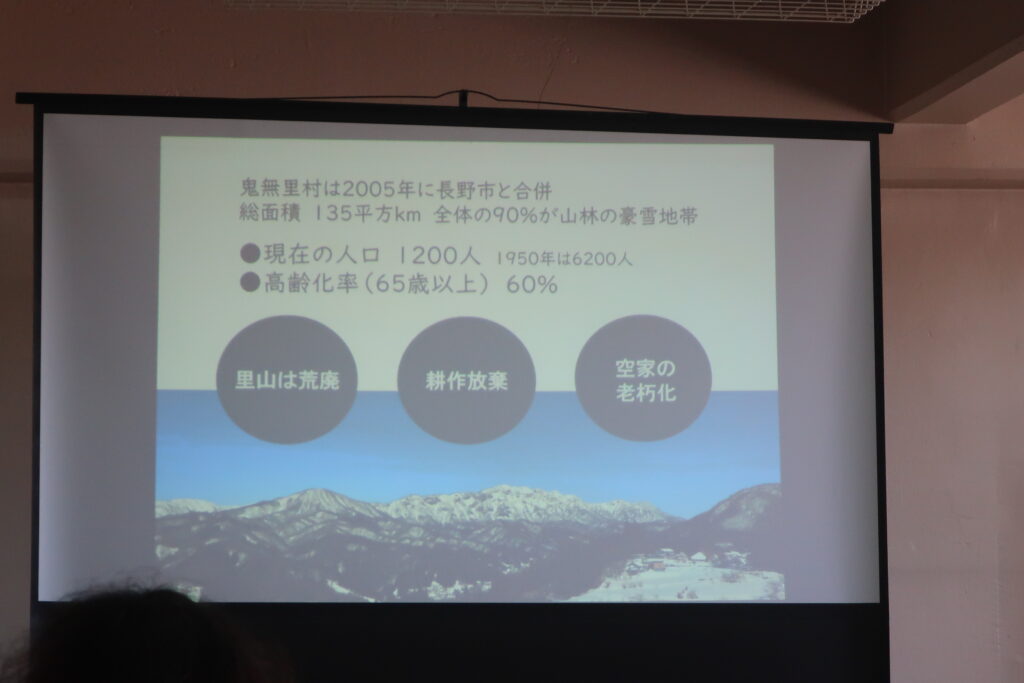

【(株)山川草木】代表取締役:香山由人さん。

(先出の軽トラックの移動販売もされている)

林業は、製材機を自身でもっていないと成立しない。また、製材所だけではできないこともあり、木工屋の存在も大切。家具屋などは、それらの加工屋を経たものを製品にしている。だが、ともに長野県内ではそれらの中間業者が減少している事実。また、丸太を縦に半分にきった木材も、切った当初はとても美しく真っすぐであっても、乾燥を経て、木の性質から曲がるものである、とも。

その後、登壇者と参加者を交えて自由トーク。

「デザインが先で、それに合う、まっすぐな木材を選ぶ」という思考とは別に、「木は乾燥すれば曲がるもの。その特徴を踏まえたうえで、製品のデザインを考える」の思考もよいのでは?

「それぞれが大切にしている【価値】がある。どの価値に重きをおくか」

「ままならないものとかねあいをとっていくことも大事ではないか」という感想もありました。

ゆるっとした雰囲気の中でも、まじめに考えるイベントでした。

#情報 #NPO #長野市 #市民活動 #市民協働サポートセンター #市民活動レポート #里山 #木